Photovoltaik-Contracting (PV-Contracting) bietet Unternehmen die Möglichkeit,

Solarstromanlagen zu nutzen, ohne die gesamte Investition und das Betriebsrisiko selbst zu

tragen. Dieser Artikel erklärt die Vorteile, verschiedene Contracting-Modelle, finanzielle

Aspekte und die praktische Umsetzung in Unternehmen. Ziel ist es, eine fundierte

Entscheidungsgrundlage für Unternehmen zu schaffen, die ihre Energieversorgung

nachhaltiger und wirtschaftlicher gestalten möchten.

Warum PV-Contracting für Unternehmen attraktiv ist

PV-Contracting verbindet die Vorteile erneuerbarer Energien mit finanzieller und operativer

Entlastung für Unternehmen. Anstatt hohe Anfangsinvestitionen zu tätigen, übernimmt ein

spezialisierter Dienstleister Planung, Finanzierung, Installation und oft auch Wartung der

Photovoltaikanlage.Dies führt zu planbaren Energiekosten, häufig zu einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

und zu einer schnelleren Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Besonders für kleine

und mittlere Unternehmen (KMU) ohne umfangreiche Energieabteilungen ist das ein

praktischer Weg, in Solarenergie zu investieren.

Geringeres Investitionsrisiko

Die Investitionskosten entfallen für den Betreiber vollständig oder werden deutlich reduziert.

Dadurch werden Liquidität und Kreditlinien geschont, was gerade in Wachstumsphasen finanziellen Spielraum schafft.

Schnellere Amortisation der Betriebskosten

Da der Vertragspartner oft effiziente Anlagen und betriebliches Know-how bereitstellt,

lassen sich Betriebskosten und Ausfallzeiten minimieren. Die Einsparungen bei den

Stromkosten wirken unmittelbar auf die Bilanz des Unternehmens.

Nachhaltigkeits- und Imageeffekte

Unternehmen profitieren von einem verbesserten ökologischen Profil. Das kann die

Attraktivität für Kunden, Mitarbeitende und Investoren erhöhen, insbesondere in Branchen

mit hohen Umweltanforderungen.

Darüber hinaus ermöglicht PV-Contracting eine flexible Anpassung an die individuellen

Bedürfnisse des Unternehmens. Je nach Größe, Standort und Stromverbrauch können

verschiedene Vertragsmodelle gewählt werden, die sowohl langfristige Sicherheit als auch

kurzfristige Anpassungsmöglichkeiten bieten. Dies erleichtert die Integration von

Solarenergie in bestehende Geschäftsprozesse und unterstützt gezielt die

Unternehmensstrategie.

Ein weiterer Vorteil liegt in der technologischen Aktualität: Contracting-Anbieter

übernehmen regelmäßig die Modernisierung oder Erweiterung der Anlagen, sodass

Unternehmen stets von den neuesten Entwicklungen in der Photovoltaik profitieren.

Dies sichert nicht nur eine optimale Leistungsfähigkeit, sondern erhöht auch die Wirtschaftlichkeit der Investition über die

gesamte Vertragslaufzeit hinweg.

Grundlegende Contracting-Modelle im Überblick

PV-Contracting existiert in mehreren Ausprägungen, die sich in Finanzierung,

Eigentumsverhältnissen und Risikoaufteilung unterscheiden. Die Wahl des passenden

Modells hängt von Unternehmenszielen, Bilanzpolitik und steuerlichen Aspekten ab.

Full-Service-Contracting (Betreiber-Modell)

Beim Full-Service-Contracting bleibt die Photovoltaikanlage im Eigentum des Contractors.

Dieser übernimmt Finanzierung, Planung, Installation, Betrieb und Wartung. Die

Abrechnung erfolgt meist über eine feste oder variable Gebühr oder über den gelieferten Strompreis.

Für Unternehmen entfällt somit ein Großteil administrativer Aufgaben. Der Contractor trägt

das technische Risiko und garantiert oft eine bestimmte Verfügbarkeit oder Leistung der

Anlage.

Leasing und Mietmodelle

Leasingähnliche Modelle übertragen das Nutzungsrecht an der Anlage gegen regelmäßige

Zahlungen an das Unternehmen. Häufig gibt es Optionen für Kauf oder Verlängerung am

Ende der Vertragslaufzeit. Bilanzielle Behandlung und steuerliche Wirkungen können je

nach Ausgestaltung variieren.

Insbesondere für Unternehmen mit beschränkten Investitionsbudgets bieten diese Modelle

eine attraktive Möglichkeit, von den Vorteilen der Solarenergie zu profitieren, ohne das

Kapital zu binden. Zudem ermöglichen flexible Vertragslaufzeiten eine Anpassung an

wechselnde Markt- und Unternehmensbedingungen.

Contracting mit Kaufoption (Hire-Purchase)

Dieses Modell kombiniert Vorteile von Leasing und Kauf: Anfangs wird die Anlage durch

den Contractor gestellt, später kann das Unternehmen die Anlage zu einem vereinbarten

Restwert übernehmen. Besonders interessant für Unternehmen, die später Eigentum

anstreben, aber zunächst finanzielle Flexibilität wünschen.

Der Übergang der Anlage in den Eigentum des Unternehmens nach Ablauf der Kaufoption

führt häufig zu einer positiven Bilanzierung, da das Anlagevermögen auf die

Unternehmensbilanz übergeht. Zudem kann diese Variante steuerliche Vorteile durch

Abschreibungen bieten, die gut mit der Umsatzentwicklung des Unternehmens

korrespondieren.

Power Purchase Agreement (PPA)

Beim PPA kauft das Unternehmen den erzeugten Strom zu einem festgelegten Preis, ohne

Eigentümer der Anlage zu sein. Preise können über lange Laufzeiten fixiert werden, was

Planbarkeit schafft. PPA-Modelle sind in der Industrie häufig, wenn größere Mengen Ökostrom benötigt werden.

Darüber hinaus sind PPAs besonders attraktiv für Unternehmen, die ihre Corporate Social

Responsibility (CSR) stärken möchten, indem sie den Bezug von erneuerbarem Strom sicherstellen.

Die langfristigen Verträge können zudem Schutz vor steigenden Energiepreisen bieten und eine zu erwartende Kostensenkung

durch technologische Weiterentwicklungen berücksichtigen.

Shared-Savings-Modelle

Bei Shared-Savings-Modellen teilen sich Contractor und Unternehmen die durch die

PV-Anlage erzielten Einsparungen. Der Contractor investiert, das Unternehmen zahlt einen

Teil der eingesparten Stromkosten. Dieses Modell eignet sich, wenn eine enge

Partnerschaft und transparente Messung der Einsparungen gewünscht sind.

Wichtig für den Erfolg dieses Modells ist eine präzise Erfassung der Einsparungen mittels

intelligenter Messtechnik sowie eine klare vertragliche Regelung der Aufteilung. Dadurch können beide Parteien von

Effizienzsteigerungen profitieren, während gleichzeitig das Risiko für das Unternehmen reduziert wird.

Wirtschaftliche Bewertung und Finanzierung

Die wirtschaftliche Beurteilung von PV-Contracting erfordert die Betrachtung von

Strompreisentwicklung, Einspeisevergütungen, Förderprogrammen sowie den

Vertragskonditionen. Unterschiede in Laufzeiten, Preisstrukturen und Serviceleistungen beeinflussen die Gesamtkosten

erheblich.

Kalkulationsrelevante Faktoren

Wichtige Kenngrößen sind der Preis pro kWh im Contracting, mögliche Preissteigerungen,

Garantiebedingungen zur Leistung der PV-Module, Wartungsintervalle und

Vertragslaufzeiten. Vergleichsberechnungen mit Eigenfinanzierung oder Bankkrediten helfen bei der Entscheidung.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Betriebskosten über die gesamte Laufzeit. Dazu zählen nicht nur die

Wartung und eventuelle Reparaturen, sondern auch Kosten für Versicherungen oder die Überwachung der Anlageneffizienz.

All diese Faktoren sollten in den Gesamtbetriebskosten eingeplant werden, um eine realistische wirtschaftliche

Einschätzung zu gewährleisten.

Fördermittel und steuerliche Aspekte

Regionale Förderprogramme, Investitionszuschüsse oder zinsgünstige Kredite können

Contracting-Modelle attraktiver machen. Zudem sind steuerliche Fragen zu prüfen:

Auswirkung auf Abschreibungen, Vorsteuerabzug und Bilanzierung unterscheiden sich je nach Vertragsform.

Darüber hinaus ist die steuerliche Behandlung von Einnahmen aus eingespeistem

Solarstrom von Bedeutung, insbesondere bei der Umsatzsteuerpflicht. Für Unternehmen

kann die Wahl des Contractingmodells auch Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und die

Steuerbilanz haben, weshalb eine eingehende steuerliche Beratung empfohlen wird.

Risikoverteilung und Vertragsgestaltung

Die Verteilung technischer und wirtschaftlicher Risiken sollte klar geregelt sein.

Service-Level-Agreements (SLAs) für Leistungsgarantien, Regelungen zu

Ertragsabweichungen und Haftungsfragen sind entscheidend für eine stabile Partnerschaft.

Ebenso ist es wichtig, Flexibilitätsklauseln im Vertrag zu integrieren, um auf Veränderungen

im Marktumfeld oder in der gesetzlichen Rahmenbedingungen reagieren zu können. Dazu

zählen mögliche Anpassungen bei der Vertragsdauer, Preisänderungen oder bei der

Übernahme von Nachrüstungen und technischen Innovationen während der Laufzeit.

Technische Umsetzung: Von der Planung bis zur Übergabe

Die technische Umsetzung einer PV-Anlage im Rahmen eines Contracting-Projekts folgt

strukturierten Phasen: Standortanalyse, Systemauslegung, Integration in bestehende

Energiekonzepte und Installation. Dabei sind bauliche und netztechnische Aspekte

entscheidend.

Standort- und Potenzialanalyse

Zunächst wird das Sonneneinstrahlungspotenzial ermittelt, Dachflächen und statische

Bedingungen geprüft sowie Verschattungen analysiert. Energieverbräuche werden mit dem

zu erwartenden Ertrag abgeglichen, um die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu bestätigen.

Besondere Beachtung findet auch die Einbindung der Anlage in das örtliche Stromnetz.

Dies beinhaltet die Prüfung von Netzkapazitäten und die Abstimmung mit Netzbetreibern,

um eine reibungslose Einspeisung zu gewährleisten. Zusätzlich werden mögliche

bauaufsichtliche Voraussetzungen untersucht, etwa Denkmalschutzauflagen oder lokale

Bebauungspläne, die die Installation beeinflussen können.

Systemauslegung und Komponentenwahl

Moduleffizienz, Wechselrichtertechnologie, Montagesysteme und gegebenenfalls

Speicherung über Batteriesysteme werden an die Anforderungen des Unternehmensangepasst.

Auch Fragen der Netzintegration und gegebenenfalls Netzanschlussbedingungen sind zu klären.

Die Auswahl der Komponenten berücksichtigt zudem Aspekte wie Wartungsfreundlichkeit

und Lebensdauer, um langfristige Betriebssicherheit sicherzustellen. Moderne Monitoring-Systeme werden häufig integriert, um

eine kontinuierliche Überwachung der Leistungsdaten zu ermöglichen und frühzeitig auf Störungen reagieren zu können.

Installation und Inbetriebnahme

Die Installation erfolgt durch zertifizierte Fachbetriebe, inklusive elektrischer Anbindung und

Prüfprotokollen. Nach Inbetriebnahme werden Leistungstests durchgeführt und

Schnittstellen zur Energieverwaltung eingerichtet. Dokumentation und Schulung der

Verantwortlichen im Unternehmen gehören typischerweise zur Übergabe.

Während der Inbetriebnahmephase werden darüber hinaus spezifische

Sicherheitsprüfungen und Abnahmen nach geltenden Normen durchgeführt.

Diesgewährleistet, dass alle technischen und rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Die anschließende Übergabe beinhaltet oftmals auch die Einrichtung von Wartungsverträgen,

um eine dauerhafte Anlagenverfügbarkeit zu sichern.

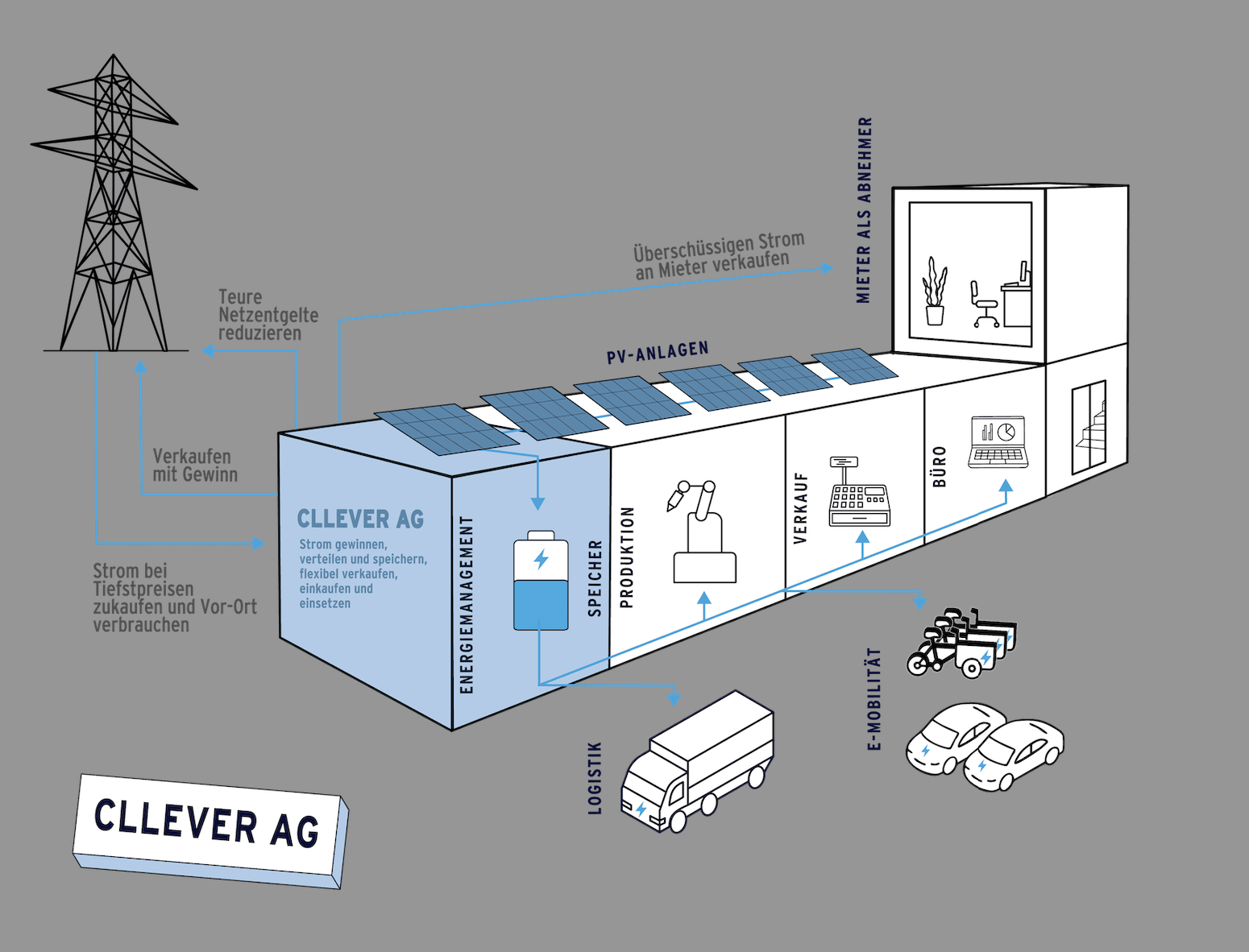

Integration mit Energiemanagement und Speicherlösungen

PV-Contracting kann mit Energiemanagementsystemen (EMS) und Batteriespeichern

kombiniert werden, um Eigenverbrauch zu maximieren und Lastspitzen zu reduzieren. Dies

erhöht die Wirtschaftlichkeit und die Versorgungssicherheit.Energiemanagementsysteme (EMS)

Ein EMS erfasst in Echtzeit Erzeugung, Verbrauch und Speicherstatus. Dadurch lassen sich

Ladevorgänge, Produktionsprozesse und flexible Lasten intelligent steuern, um möglichst

viel selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen.

Batteriespeicher und Lastverschiebung

Batteriespeicher gleichen zeitlich versetzte Erzeugung und Verbrauch aus. Besonders in

Bereichen mit hohen Lastspitzen oder eingeschränkter Einspeiseoption bieten Speicher

einen Mehrwert. Contracting-Anbieter bieten oft integrierte Speicherlösungen an.

Darüber hinaus ermöglichen moderne EMS durch die Integration von Wetterdaten und

Prognosemodellen eine vorausschauende Steuerung der PV-Anlage und der Speicher. So

kann beispielsweise zeitnah auf Sonnenschein oder Bewölkung reagiert werden, um die

Ladung des Speichers optimal anzupassen. Dies führt zu einer weiteren Steigerung der

Effizienz und senkt zugleich die Betriebskosten.

Ein weiteres interessantes Einsatzgebiet ist die Anbindung von Elektromobilität an das

Energiemanagement. Durch gezieltes Laden von E-Fahrzeugen während Zeiten hoherSolarstromproduktion kann der

Eigenverbrauch erhöht und die Netzbelastung reduziert werden.

Dies eröffnet neue Geschäftsfelder für PV-Contracting-Anbieter und fördert eine nachhaltige und intelligente Energiezukunft.

Rechtliche und vertragliche Aspekte

Vertragsgestaltung ist ein zentraler Bestandteil von PV-Contracting. Klare Regelungen zu

Laufzeit, Kündigung, Übernahmeoptionen, Leistungsgarantien und Haftung vermeiden

spätere Konflikte.

Wichtige Vertragsinhalte

Zu regeln sind unter anderem: Eigentumsverhältnisse, Preisbildung und

Anpassungsmechanismen, Garantien für Ertrag und Verfügbarkeit, Zuständigkeiten bei

Störungen sowie Versicherungsanforderungen. Ebenso sollten Pflichten bei Bau- und

Betriebsgenehmigungen eindeutig verteilt sein.

Netzanschluss und Einspeisung

Netzbetreiberanforderungen, mögliche Einspeisevergütungen und Abrechnungsmodelle

müssen vertraglich berücksichtigt werden. Bei geringerer Netzinfrastruktur können

zusätzliche Maßnahmen wie Netzverstärkung notwendig werden.

Datenhoheit und Zugang

Für Monitoring und Abrechnung sind Daten zu Ertrag und Verbrauch erforderlich.

Vereinbarungen über Zugriff, Datenschutz und Nutzung dieser Daten sind Bestandteil seriöser Verträge.

Darüber hinaus sollte im Vertrag auch festgelegt werden, wie mit möglichen technischen

Nachrüstungen oder Optimierungen der PV-Anlage umgegangen wird. Insbesondere bei

langfristigen Vertragslaufzeiten ist es sinnvoll, Regelungen zu innovativen Technologien

oder Effizienzsteigerungen vorzusehen, um die Wirtschaftlichkeit zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die

Haftungsverteilung bei Schadensfällen oder Ertragsminderungen durch externe Einflüsse wie Wetter oder Netzstörungen.

Verträge sollten klare Bestimmungen enthalten, wie Risiken zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt

werden, um langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Betrieb, Wartung und Performance-Management

Der langfristige Erfolg eines PV-Contracting-Projekts hängt von professionellem Betrieb und

kontinuierlichem Performance-Management ab. Ein sauber dokumentiertes Servicekonzept

ist essenziell.

Regelmäßige Wartung und Inspektion

Wartungsarbeiten umfassen Reinigung, Überprüfung elektrischer Verbindungen,

Wechselrichterwartung und gegebenenfalls Austausch von Komponenten.

Proaktive Instandhaltung reduziert Ausfallzeiten und erhält die Ertragsleistung.

Darüber hinaus beinhaltet die Wartung eine systematische Kontrolle der Modulleistung, um

mögliche Degradationseffekte frühzeitig zu erkennen. Spezialisierte Techniker nutzen dabei

auch thermografische Untersuchungen, um Hotspots oder andere unerwünschte

Wärmeentwicklungen aufzudecken, die auf Defekte hinweisen können.

Monitoring und Fehlerdiagnose

Fernüberwachungssysteme ermöglichen die schnelle Erkennung von Leistungseinbußen.

Automatisierte Alarme und regelmäßige Reportingzyklen stellen sicher, dass Abweichungen zeitnah analysiert und behoben werden.

Zudem tragen intelligente Analysewerkzeuge dazu bei, Muster und wiederkehrende

Fehlerquellen zu identifizieren. Die Integration von KI-gestützten Diagnoseverfahren

unterstützt die Betreiber dabei, gezielte Optimierungsmaßnahmen abzuleiten und die

Anlagenverfügbarkeit nachhaltig zu erhöhen.Leistungsnachweise und Reporting

Transparente Reportingmechanismen zu Erträgen, Verfügbarkeiten und Ausfallzeiten sind

wichtig für die Abrechnung und Kontrolle. Viele Contractor bieten webbasierte Dashboards

mit KPI-Visualisierungen an.

Diese Berichte liefern nicht nur Einblicke in den aktuellen Betriebszustand, sondern

ermöglichen auch fundierte Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Anlage. Durch

regelmäßige Updates können Betreiber und Investoren fundierte Entscheidungen treffen

und Investitionsrisiken minimieren.

Praxisorientierte Überlegungen für die Umsetzung im

Unternehmen

Vor Vertragsabschluss sollten Unternehmen interne und externe Stakeholder einbinden,

klare Ziele definieren und verschiedene Angebote vergleichen. Eine strukturierte

Entscheidungsfindung erhöht die Erfolgsaussichten.

Interne Organisationsaspekte

Rolle und Verantwortlichkeiten im Unternehmen sollten klar verteilt sein: Wer überprüft die

technischen Berichte, wer verhandelt Vertragsanpassungen und wer ist Ansprechpartner für

den Contractor? Klare Kommunikationswege erleichtern den laufenden Betrieb.

Anbieterauswahl und Due Diligence

Bei der Auswahl des Contractors sind Referenzen, technische Kompetenz, Finanzstärke

und transparente Vertragskonditionen zu prüfen. Ergänzend empfiehlt sich eine technische

Due-Diligence, um versteckte Risiken zu identifizieren.

Rechtzeitige Einbindung von Behörden und NetzbetreibernGenehmigungsverfahren, Bauauflagen und Netzanschlussregelungen

können zeitliche Verzögerungen verursachen.

Frühzeitige Abstimmungen mit Behörden und Netzbetreibern reduzieren Planungsrisiken.

Herausforderungen und typische Stolperfallen

Trotz vieler Vorteile existieren Herausforderungen: schwankende Strompreise, technische

Risiken, unklare Vertragsbedingungen oder ungeplante bauliche Einschränkungen können die Wirtschaftlichkeit beeinflussen.

Unklare Preis- und Vertragsklauseln

Vertragsklauseln zu Preisnachlässen, Indexierungen oder Nachtragsmanagement sollten

transparent und nachvollziehbar formuliert sein. Variable Kostenkomponenten können sonst

unerwartete Belastungen erzeugen. Bauliche Einschränkungen und DenkmalschutzBesonders bei älteren Gebäuden oder

denkmalgeschützten Objekten sind bauliche Einschränkungen möglich. Solche Aspekte sollten bereits in der Potenzialanalyse

berücksichtigt werden, um spätere Überraschungen zu vermeiden.

Netzseitige Begrenzungen

In manchen Regionen sind Netzanschlusskapazitäten begrenzt. Hier können

Anschlusskosten oder Auflagen die Projektwirtschaftlichkeit beeinflussen. Lösungen wie

lokale Speicher oder Lastmanagement können helfen.

Fazit und Handlungsempfehlungen

PV-Contracting bietet Unternehmen eine praktikable Möglichkeit, auf Solarstrom

umzusteigen, ohne erhebliche Vorabinvestitionen tätigen zu müssen. Die Auswahl des

passenden Modells hängt von individuellen Zielen, Bilanzpolitik und Risikopräferenzen ab.

Empfohlen werden strukturierte Angebotsvergleiche, eine sorgfältige Vertragsprüfung und

die Einbindung technischer Expertise. Langfristig können durch PV-Contracting Kostengesenkt, Versorgungssicherheit erhöht

und ökologische Ziele verfolgt werden — ein sinnvoller Baustein einer nachhaltigen Unternehmensstrategie.

Konkrete nächste Schritte

Eine erste Potenzialanalyse des Standortes, die Einholung mehrerer Angebote und die

Prüfung von Fördermöglichkeiten bieten einen guten Einstieg. Zudem lohnt sich die

Prüfung, ob Energiemanagement und Speicher die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern.

Langfristiger Nutzen

Mit einer professionell umgesetzten PV-Contracting-Lösung lassen sich Energiekosten

stabilisieren, die CO2-Bilanz verbessern und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsziele

erreichen. Für viele Betriebe ist dies ein praktischer und risikoarmen Weg zur

Dekarbonisierung.